利用高通量RNA测序(RNA-Seq)已在某些植物的不同组织中分离出花青素生物合成的关键基因,前期课题组创制了蓝粒普通小麦-野生一粒小麦4Ab(4B)二体代换系。由于控制野生一粒小麦蓝色糊粉层性状的基因目前还没有报道,本研究选用了其中1份蓝粒代换系Z18-1244,比较了红粒小麦Crocus和蓝粒小麦糊粉层中与花青素生物合成相关基因的表达水平,鉴定出了Z18-1244中调控蓝色糊粉层的候选基因。

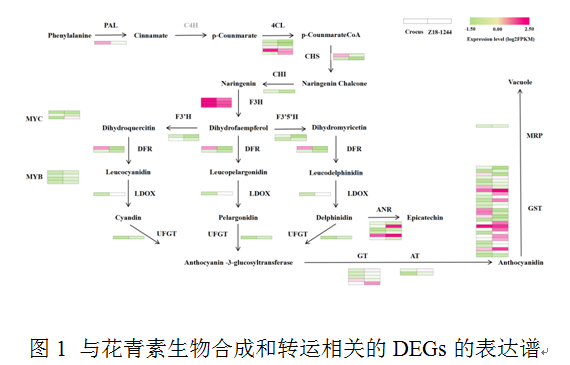

将花后22天的代换系Z18-1244与普通小麦亲本Crocus,剥取糊粉层,提取RNA进行转录组分析。为了找到控制蓝色糊粉层的关键基因,在KEGG数据库中鉴定了花青素生物合成途径中的12个结构基因和两个转录因子,以对差异表达基因(DEG)进行BLAXT分析,并构建花青素生物合成和转运路线图(图1)。

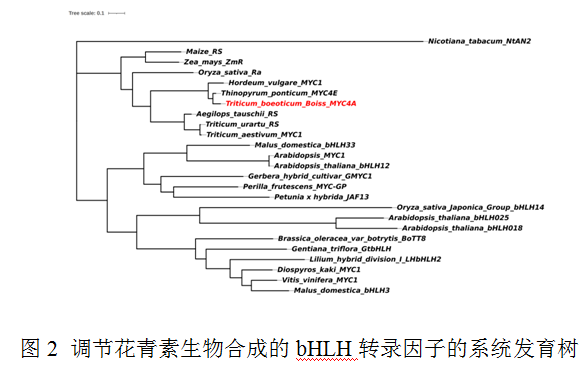

已有研究将来自野生一粒小麦的蓝粒基因定位在4Ab染色体上。经过筛选,最终确定了一个bHLH转录因子为蓝色糊粉层性状的候选关键基因。该基因与参考基因组仅89.93%同源性,且在Crocus中表达量为0。进化树分析表明,该基因与大麦、长穗偃麦草中蓝粒候选基因聚为一支(图二),且三者具有相同结构域。

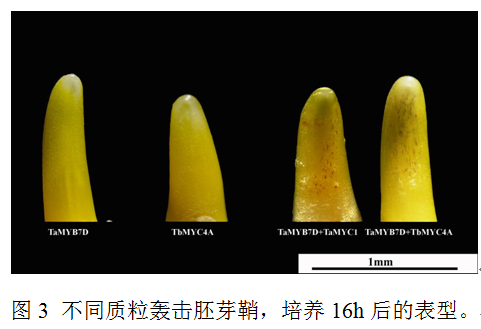

为验证其功能将TbMYC4A与小麦中TaMYB7D共表达至小麦胚芽鞘中,结果显示可诱导花青素的产生(图3)。

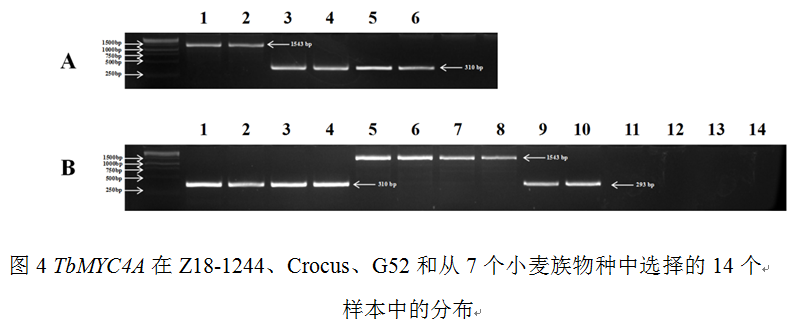

为研究TbMYC4A在小麦族其他物种中的分布开发了特异分子标记,结果表明,在检测的7个物种中仅栽培一粒小麦、野生一粒小麦中发现TbMYC4A(图4)。

综上所述,本研究从蓝粒小麦-野生一粒小麦代换系Z18-1244中分离出来一种功能性bHLH转录因子TbMYC4A,蓝色糊粉层性状来源于野生一粒小麦。所有具有蓝色糊粉层特性的野生一粒小麦及栽培一粒小麦的自然材料都携带该基因,表明TbMYC4A是控制相关性状的候选Ba2基因。这些结果将有助于探索小麦蓝色糊粉层形成的分子机制,并有助于培育具有蓝色糊粉层的小麦品种。

该研究结果发表在Frontiers in Plant Science(https://doi.org/10.3389/fpls.2021.762265)。四川农业大学小麦研究所在读博士生柳欣为第一作者,张连全教授与中科院西北高原生物研究所的刘宝龙教授为共同通讯作者。本研究得到四川省重点研发项目(2021YFYZ0002)和国家自然科学基金项目((31671682, 31661143007, 31671689)的资助。